“ほぼ寝っ転がるだけ”のワークショップ!駒沢で頑張る女性の体を「ゆるめる」。<しみん先生>

- こもれびスタジオ

- しみん先生

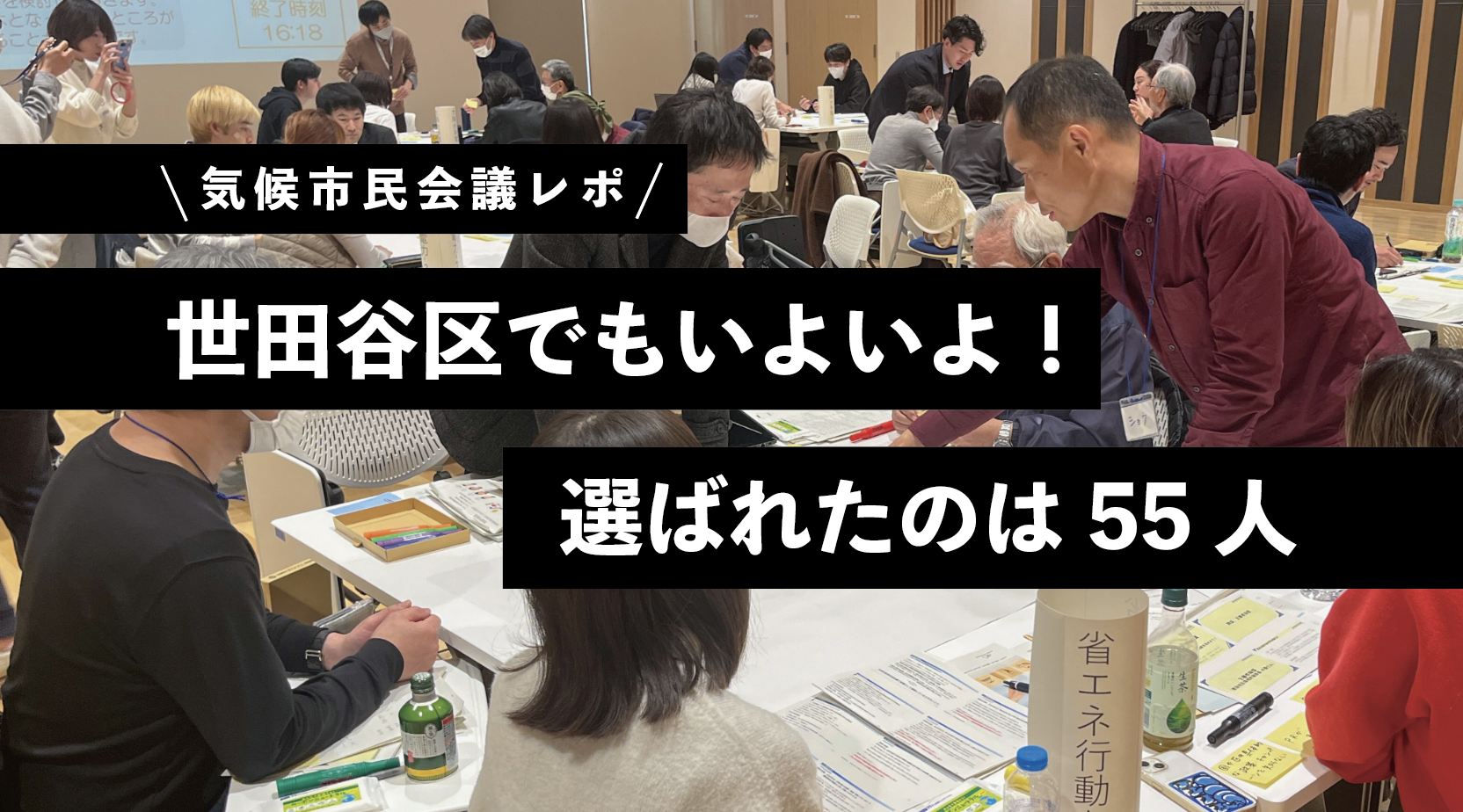

16歳から78歳までの世田谷区民が議論を重ね、気候変動対策を考える「世田谷版気候市民会議」が始まりました。今回の企画では、区民なら誰でも選ばれる可能性があるくじ引き方式で参加者が抽出され、最終的に区への政策提言を行います。高校生からシニアまで、拡大家族のように世代を超えて集まるこの気候市民会議がなぜ開催されることになったのか。こもれびマガジンでは、会議の様子を取材し、その背景や意義を(地域の)みなさんにお伝えしていきます。

世田谷区が主催する「気候市民会議」は、2025年1月から月1回のペースで開催され、今回は全3回のうちの1回目。会場は世田谷区立教育総合センターです。

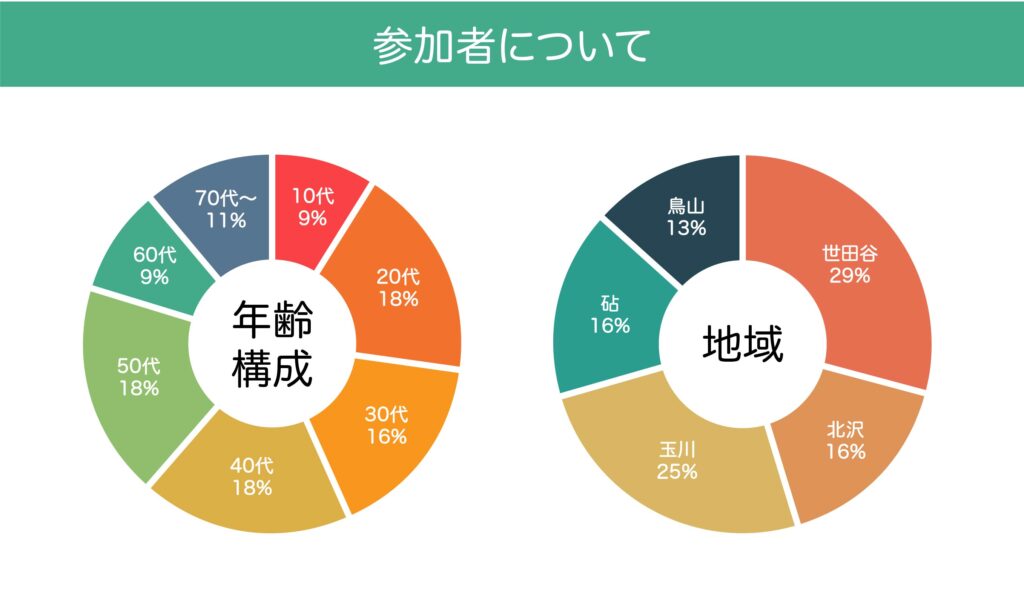

参加者は一般の区民。無作為に抽出された4千名の区民に案内状を送ったところ、応募は248名。その中から年齢や性別、住所、職業などのバランスを考慮して55名が選ばれました(当日の出席は35名、20名が欠席)。男女比はほぼ半々、年齢は16歳以上で、区の縮図となるように選ばれています。

世田谷区は2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする、ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組みを行っています。気候市民会議は区民と世田谷区が一体となって気候変動対策を推進するきっかけとなるよう開催されました。

初回は気候危機について理解を深める「学習」パート。気候変動問題の実情、家庭部門の脱炭素化、そして世田谷区のCO2削減対策について、それぞれの分野の専門家による講演が行われ、参加者に議論の前提となる知識を共有しました。

最初の講演者は東京大学の江守教授。

人間活動によって急速に進行する地球の「沸騰化」が、今後の対策の有無によってどのように変化するかを説明しました。さらに、気候変動問題が未来世代の人権を侵害する側面を持つことにも言及しました。

「様々な研究が世界で繰り返され、結論として人間の影響による温暖化には疑う余地がない。温暖化の影響を最も強く受けるのは原因である温室効果ガスの排出が少ない途上国、そして今の若い世代と、これから生まれてくる世代である。この状況は人権侵害であり、だからこそ温暖化を止めなければならない。」

参加者からの質疑応答では、「地球規模の温暖化抑制は政治的問題であり、そのレベルでの対策において我々(区民)ができることはもうないのではないか」という発言も。それに対し江守さんは「行政の対策が進まなければ、もっと進めるべきだと声を上げる。地方自治体で議論することの意義は市民主導のアクションが生まれること。国を待たずに、先駆けて地域でやっていく。そして、今日みたいに地域の人々の声を反映させ、どういった魅力的な世田谷区にしていくのか前向きに考えよう。」と区民参画の重要性を伝えました。

2人目の講演者は東京大学准教授の前さん。

「家庭部門の脱炭素」をテーマに、太陽光パネルの設置や省エネ改修工事など、主に持ち家を対象とした対策案を紹介しました。専用住宅を持つ参加者が頷きながら講演を聞く一方で、10代・20代の参加者からは次のような質問が投げかけられました。

「世田谷区には賃貸で一人暮らしをしている20代が多くいる。そんな私たちでも実践できる脱炭素対策にはどのようなものがあるか?」

気候変動問題を「自分ごと」として捉えようとする参加者の問いに、前さんは厚手のカーテンによる断熱対策や、節水シャワーヘッドを活用した省エネ対策を提案しました。

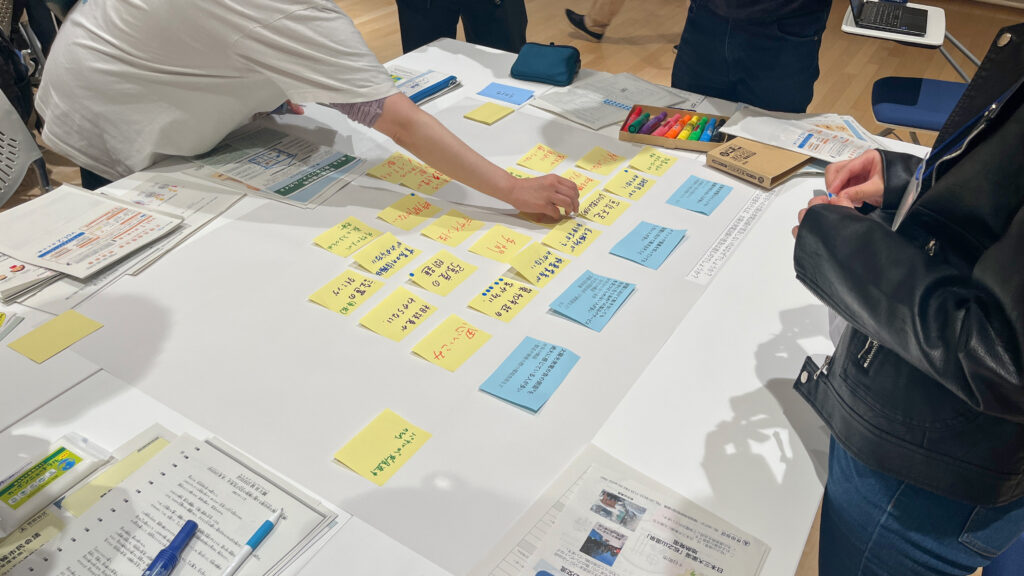

講演終了後、35人の参加者は4〜5人ずつの8グループに分かれ、議論を展開しました。各グループには世田谷区職員がファシリテーターとして付き、参加者の意見を引き出します。

話し合うテーマは以下の4つ。

① 既存住宅への太陽光発電設備が進まないのはなぜか?

② 再生可能エネルギー(再エネ)電力への切り替えが進まないのはなぜか?

③ 住宅の再エネ性能を高める改修が進まないのはなぜか?

④ 区民の脱炭素行動・省エネ行動を促進するにはどうすればよいか?

初対面同士での第1回目の会議とあって、議論はゆっくりとした立ち上がりに。場の雰囲気を和らげるように、ファシリテーターの声が会場内に響いていました。

しかし、開始から15分ほど経つとグループワークは次第に活発化。立ち上がって説明をする参加者も現れ、意見を付箋に書き出して一枚の紙に貼りながら議論を深めていきました。

グループワークは40分間続き、最後に講師の2人からの総評が行われ、会議は終了となりました。また、第2回に向けた準備として、各参加者は自らのカーボンフットプリント量を計測してくる宿題が出されました(皆さんも<じぶんごとプラネット>より計測できます)。

・・・

今回の議論は、2月16日の第2回会議でさらに深められ、3月2日の最終会議で世田谷区への政策提言としてまとめられます。

日本国内で広まりつつある気候市民会議は、これまでに杉並区や武蔵野市でも実施されており、数か月間かけて複数のテーマについて話し合われています。一方、3回という短期間に集約された世田谷版では、「住宅と暮らし」という1つのテーマに絞って議論が進められます。今後の会議で、幅広い世代の参加者がこのテーマをどのように「自分ごと」として捉え、議論に関わっていくのか、注目です。駒沢こもれびマガジンでは引き続き、第2回、第3回もレポートしていきます!

第1回「世田谷版気候市民会議」の概要は<こちら>よりご確認いただけます。