今日から君も“さくら博士”?駒沢の春の10問。アフタートークも読んでね!

- 駒沢公園

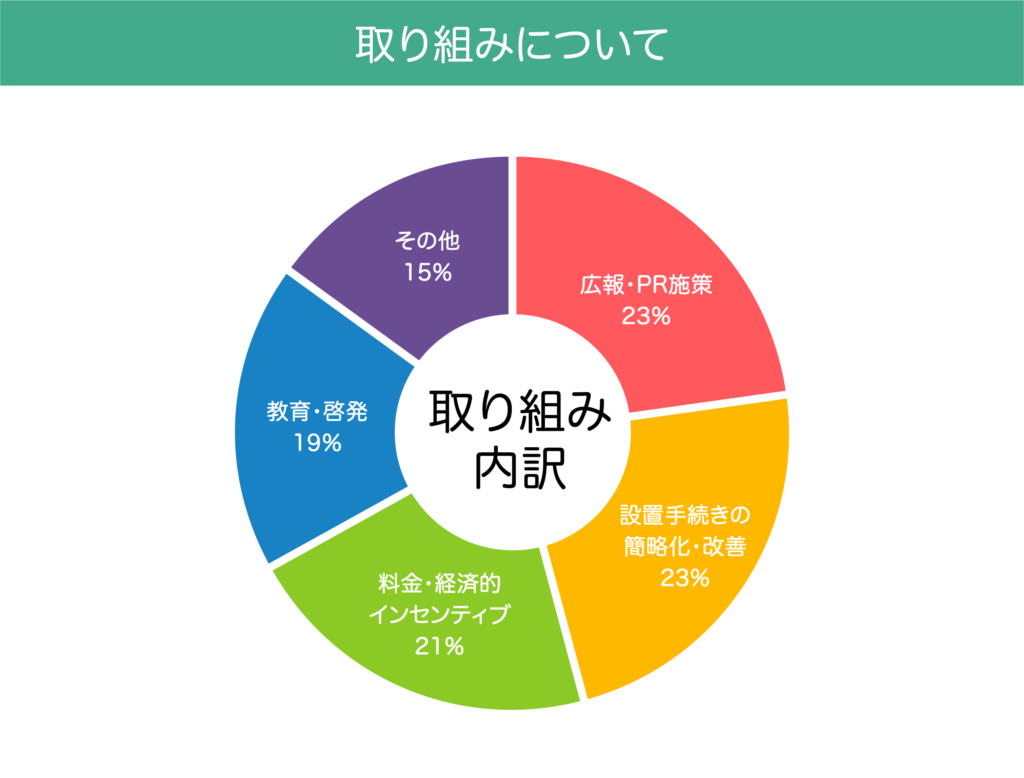

「脱炭素化が進まない家庭部門、どうしたら変えられる?」世田谷区民が集まり、気候変動対策を真剣に議論する中で浮き彫りになったのは、意識の違いや政策とのギャップ。脱炭素化とは、CO2の排出を減らし、最終的にはゼロにすることを目指す取り組みのこと。第2回と第3回では暮らしの脱炭素対策を取り入れることの“良さ”を感じ、行動に移すための仕組み作りが話し合われました。家庭での省エネや再エネ電力の導入が進まない背景には何が足りないのか。現状を打破するアイデアが続々と提案され、世田谷区区長への提言がなされました。

(世田谷版気候市民会議とは?)

16歳以上の世田谷区民が議論を重ね、気候変動対策を考える企画。区民なら誰でも選ばれる可能性があるくじ引き方式で参加者が抽出され、最終的に区への政策提言が行われました。2025年1月から月1回のペースで開催され、全3回にわたって実施。今回は、世田谷区立教育総合センターで行われた第2回と第3回の様子をお伝えします。

「久しぶり!」

わずか2回目の対面とは思えないほど、開始前の会場は世間話でにぎわっていました。前回の振り返りから始まった第2回気候市民会議は、講師の前さんによるQ&Aコーナーへと進みます。

第2回目は暮らしの脱炭素化について考える「熟議」パート。

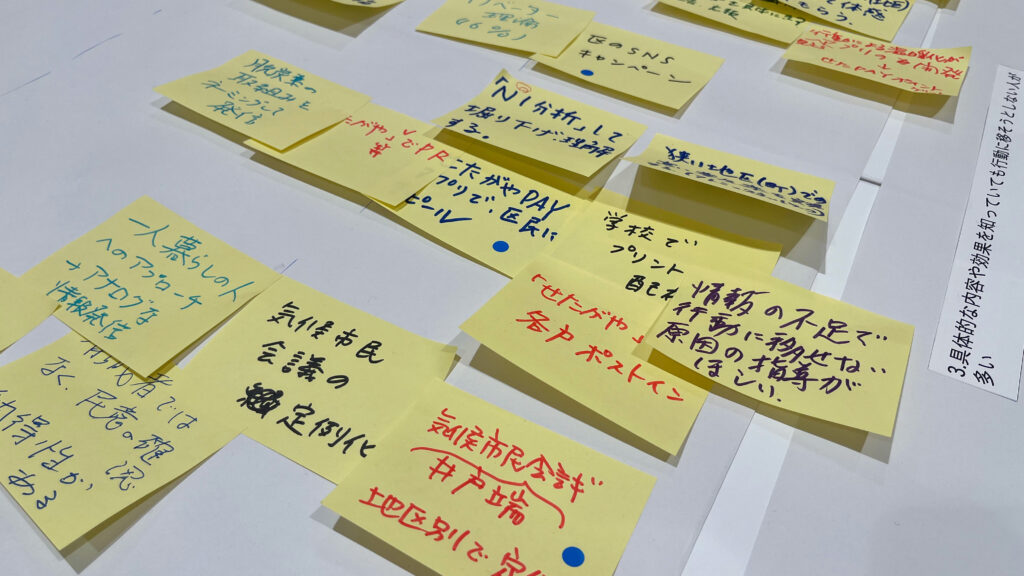

1回目で議論した課題や障壁を踏まえ、具体的な取り組み案を考えました。グループワークは途中休憩を挟みながら計110分。前回の約2倍の時間をかけ、事業者や行政が取り組むべき施策を洗い出しました。

400枚弱の付箋に書き出された意見やアイデアにはこんなのものも…

・省エネ改修や太陽光パネル設置をした区民への税制優遇(区民税の減免など)

・世田谷区でエネルギーを自給自足する区営電力会社の設立

・請求明細書に毎月のCO2削減量や植林効果を記載して報告する仕組み

会議終わりの講評で、前さんは脱炭素化の取り組みが暮らしの豊かさにも繋がることを伝えました。

「暮らしや住宅の脱炭素化は、どう暮らしたいかを考えること。生き方に興味を持つこと。良い暮らしがしたい、楽な暮らしがしたいと思ったら、自然と断熱や太陽光発電の導入に目が向くはずです。日本では市民の関心を高める活動は多いけれど、仕組みづくりが少ない。環境意識の有無に関わらず、世田谷区に住む人にとって良いことが自然と広がる仕組みを作ることが大切です。」

3月2日の最終回では、明治大学の松浦さんが「社会変革」をテーマに講演。

「地球温暖化や少子高齢化など、超長期かつ大規模な社会課題への解決に向け、草の根レベルでさまざまな取り組み(例:家庭での省エネや町会での見守り)が進められています。しかし、個人や仲間でいくら頑張っても、課題解決につながらないのも現実です。持続可能な未来社会を目指すのであれば、草の根活動を超えた、社会経済構造の変革・転換・移行(トランジション)の方法論を検討する必要があります。また、トランジションはトップダウンではなく、人々の民主的な参加が現代社会における政策プロセスには必要でしょう。」

第3回では、これまでの議論で挙げられた取り組みを、「身近な暮らしの脱炭素化に向けたロードマップ」として整理する作業を実施。90分にわたるグループワークの後、各チームが発表を行いました。

再生可能エネルギー電力(以下、再エネ電力)の普及について考えたグループでは、市民会議の期間中に実際に再エネ電力へ切り替えた参加者も。その経験をもとに、行動の見える化が提案されました。

「私も最近、再エネ電力に切り替えましたが、そのことを周囲に伝える手段がなく、広がりにつながらないと感じました。伝えたいという気持ちが生まれるには、再エネ電力への切り替えを“良いこと”だと実感できる仕組みが必要です。ヨーロッパでは、LGBTQコミュニティの支援を示すために、窓辺に虹色の風車を飾る文化があります。同じように、世田谷区でも再エネ電力に切り替えた世帯がシンボルを掲げ、その行動に誇りを持てるようにしたい。」

また、「再エネ電力に切り替えた証明を提示すれば、駒沢オリンピック公園のトレーニング施設やテニスコートの予約を優先的に取れる」というアイデアも出ました。

政策提言を受け取った保坂区長は、今後の世田谷区の取り組みについて言及しました。

「今回は4000人に応募ハガキを送り、248人から応募をいただきました。その中から55人を選んだため、同じように関心を持っていた約200人が参加できなかったことになります。今後は、そうした人たちも交えて気候市民会議のような場を広げていければと思います。また、集合住宅に住んでいる人も参加できる脱炭素の企画として、発明コンテストの開催も検討したいと考えています。」

3回にわたる世田谷版気候市民会議は、「暮らしの脱炭素化」をテーマに議論を重ね、政策提言まで行われました。初回・第2回は緊張の影響もあってか、参加者とファシリテーターのやり取りが中心でしたが、最終回では参加者同士の意見交換が活発に。終了後には「楽しかった」という声が聞かれた一方で、議論が盛り上がってきた段階で閉幕を迎えたことに、もどかしさを感じる人もいました。行政の実績としての企画で終わらせないためにも、世田谷区に関わる多くの人が今後の動向に注目し続けることが重要です。

Q. まだ使える家電を廃棄することよりも、省エネ家電に買い換えることのメリットの方が大きいのでしょうか?

A. ものによります。例えば冷蔵庫のように年間を通して長時間使うものは、10年以上前の製品であれば買い替えをおすすめします。突然壊れると不便ですし、省エネ性能の向上が大きいためです。一方、たまにしか使わない家電は、無理に買い替える必要はないでしょう。

Q. 家庭部門の脱炭素はどうあるべきかの結論は出ているのに、ここまで取り組みが遅れてしまっているのは、どこに原因があるのでしょうか?

A. 国や自治体の取り組みも影響しますが、最大の要因は「国民のニーズ」が少ないことです。多くの日本人は「自分は慎ましく暮らしている」と思っており、省エネや脱炭素の重要性が響きにくいのです。しかし、一度高断熱の家に住むと快適さに気づき、元の環境には戻りたくなくなるものです。つまり、ニーズがないのではなく、現状の問題を知らないことが課題なのです。